No products

Product successfully added to your shopping cart

There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.

Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we consider that you are accepting their use if you keep browsing the website.

Médiologie

- New Art Books

- Exhibition catalogue

- Highlights

- Art Book Sale

- Museum's Shop & Gifts

- Bilingual art books and foreign editions

- Children's Books

- Art History

- Painting

- Architecture

- Sculpture

- Drawing & Engraving

- Photography

- Contemporary art

- Decorative Arts & Design

- Art Techniques

- Critics

- Entertainment art books

- Civilisations

- Partners Reviews

Revue Médium N°24-25 : Frontières - juillet-décembre 2010

Revue trimestrielle dirigée par Régis Debray. Sommaire : Ouverture par Michel Melot et Régis Debray ; Actualité et permanence des frontières par Michel Foucher ; Territoire et conflit par François-Bernard Huyghe ; La terre de personne par Claudia Moatti ; Technologies de la frontière par Catherine Bertho Lavenir ; Berlin-Genève par Gabriel Galice ; Sans frontières, mais pas sans passeports (...).

Product not available

Ouverture par Michel Melot et Régis Debray

NOUVELLES DU FRONT

Actualité et permanence des frontières par Michel Foucher

La frontière est l’objet géopolitique par excellence, car elle manifeste le plus clairement l’articulation étroite entre le politique et le territoire. À quoi servent les frontières ? Quelles sont leurs fonctions ? Une frontière est une ligne de partage de souverainetés : c’est là qu’expire une souveraineté, nous disent les juristes du droit international, et qu’en commence une autre. Même si l’on passe de Strasbourg à Kehl sans s’arrêter, arriver en Allemagne signifie aborder un pays fédéral, avec une autre histoire, une autre culture, etc. Les frontières et les discontinuités territoriales ne disparaissent pas. Ce sont les fonctions des frontières qui changent. Ainsi, en Europe, s’effacent certaines fonctions de barrières.

Michel Foucher est géographe et diplomate, professeur à l’École normale supérieure de Paris depuis 2007, membre du Conseil des affaires étrangères a été conseiller d’Hubert Védrine (1997-2002), directeur du Centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères (1999-2002), ambassadeur de France en Lettonie (2002-2006) et commissaire de l’exposition Frontière(s) Lyon, Barcelone, Lille (2006-2007). Dernier livre paru : L’Europe et l’avenir du monde, Odile Jacob, 2009

Territoire et conflit par François-Bernard Huyghe

Pas de guerre sans frontière, pas de frontière sans guerre (au moins comme péril à exorciser). Dans son étymologie française, « frontière » est un concept militaire. Apparu en 1213 pour désigner une armée qui établit sa ligne de front, le mot renvoie à la limitation entre deux États à partir de 1360. Cette ligne invisible sert d’isobare entre puissances et volontés politiques : elle en transcrit l’équilibre sur la carte.

François-Bernard Huyghe est docteur d’État en sciences politiques. Il dirige des recherches en sciences de l’information et de la communication. Médiologue et spécialiste des stratégies de l’information, il est expert à l’IRIS. Dernier ouvrage : Maîtres du faire croire. De la propagande à l’influence, Vuibert, 2008.

La terre de personne par Claudia Moatti

Sur la Table de Peutinger (Segm X, 2), copie médiévale d’un Itinéraire du IVe siècle de notre ère, représentant les routes de l’Empire romain, le réseau des villes, autant d’étapes pour le voyageur, un espace vide porte deux inscriptions : fines Romanorum, « territoire limitrophe des Romains » ; et fines exercitus syraitice et commercium Barbarorum, « territoire limitrophe de l’armée de Syrie et espace d’échanges avec les Barbares ». Dans le désert, lieu de confins mais aussi d’échanges, animé par la présence de l’armée, la circulation des barbares et des marchandises, à quoi riment les frontières ? Où passe réellement la limite, alors que d’autres espaces, eux aussi contrôlés par Rome, s’ouvrent au-delà du territoire désigné comme romain ? L’histoire nous apprend que l’inscription d’un groupe dans un territoire n’implique pas toujours le tracé d’une limite, que certaines sociétés connaissent des pluriterritorialités, que d’autres construisent des territoires discontinus aux frontières floues et fluctuantes. La délimitation ne serait donc pas un mode d’opérer universel ?

Claudia Moatti est professeur à Paris VIII et à l’University of Southern California (Los Angeles). Ses deux derniers livres parus : La République dans tous ses états, en collaboration avec M. Riot Sarcey, Payot, 2009, et Le Monde de l’itinérance en Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification, en collaboration avec W. Raiser et C. Pébarthe, Ausonius, 2009.

Technologies de la frontière par Catherine Bertho Lavenir

La médiologie nous incite à considérer la frontière sans en négliger la matérialité. Considérons les frontières des États. On identifiera sans peine trois éléments fondamentaux qui intéressent le médiologue : la technologie qui porte le message ; le message lui-même et sa portée symbolique ; l’institution enfin, qui assure la transmission dans le temps et permet la communication dans l’espace.

Matérielle, la frontière est, en premier lieu, « naturelle ». Rivières, ruisseaux, pierres plates, ormes et chênes, permettent, on le verra, d’identifier les limites. Elle est aussi fabriquée de main d’homme : la frontière sera alors succession de bornes, de croix, de panonceaux, mais aussi muraille, mur, fossé ou ligne de barbelés. Discontinue, elle prendra la forme d’un chapelet de forts, de places militaires, de bureaux de douane.

Catherine Bertho Lavenir est professeur d’histoire culturelle à l’université Sorbonne nouvelle-Paris III. Ancienne élève de l’École des chartes, elle est spécialiste d’histoire culturelle des techniques. A publié La Roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes (Odile Jacob, 2000) et Histoire des médias de Diderot à Internet (avec Frédéric Barbier, Armand Colin, 2009).

Berlin-Genève par Gabriel Galice

La frontière politique définit un territoire. Définir signifie 1) déterminer par une formule précise, 2) caractériser, 3) préciser l’idée de, 4) fixer les limites de, définir un lieu, un terrain, une surface (1). Fernand Braudel : « Être logé, c’est commencer d’être. La France a eu très tôt des frontières, elle a eu très tôt son logement, avant même d’exister de façon formelle. Ces frontières héritées, conquises, reconquises, ont délimité un espace énorme s’il est, comme il convient, mesuré à la lenteur des communications d’autrefois. […] Le tout au prix d’un invraisemblable déploiement de forces, de patiences, de vigilance (2). »

Gabriel Galice est docteur de l’université de Grenoble, vice-président du GIPRI (Institut international de recherches pour la paix à Genève). Son dernier livre est Du peuple nation. Essai sur le milieu national des peuples d’Europe, préface de Jean-Pierre Chevènement, Mario Molla éditions, 2002.

Sans frontières, mais pas sans passeports. Questions à Rony Brauman

Une curiosité, d’abord. D’où vient le nom de Médecins sans frontières ? Était-ce une protestation, et, si oui, contre quoi ? Et quelle en était l’ambition ?

Le nom de MSF ne provient pas d’une protestation mais d’une affirmation. On peut s’en convaincre au vu du nom précédent donné par Bernard Kouchner et ses amis à l’association qu’ils avaient fondée à la suite de leur expérience au Biafra : Groupe d’intervention médico-chirurgicale d’urgence (GIMCU). L’espace d’intervention de ce groupe n’est pas précisé dans l’intitulé, mais il s’agit bien entendu du monde. Le corps souffrant à apaiser, le corps blessé à réparer, sont déclarés comme valeur et comme programme, dans une affirmation d’universalité de la blessure et de la maladie. Ils sont passés de GIMCU à Médecins sans frontières, d’une description à une allégorie, ce qui sonnait beaucoup mieux. Jeunes sans frontières, une association de voyages pour étudiants, existait déjà, l’idée d’un monde rendu accessible par les charters aériens était nouvelle et cette capacité nouvelle, de mobilité intercontinentale était au cœur du projet. De même que la médecine d’urgence, qui s’organisait sous la forme du SAMU, dont la raison d’être était – et demeure – d’amener l’hôpital vers le patient, avant d’amener le patient à l’hôpital. L’ambition initiale des fondateurs de MSF, telle qu’elle est décrite à l’époque, était la création de ce corps international d’urgentistes, mais elle a varié par la suite.

Rony Brauman est médecin, cofondateur de Médecins sans frontières.

L’Oyapock, frontière impossible par René Nouailhat

Quand on parle des frontières de la France, on oublie souvent que la plus longue est celle avec le Brésil : plus de cinq cents kilomètres entre le nord de l’État brésilien de l’Amapá et le sud de la Guyane française. Une frontière paradoxale à bien des titres, emblématique des mutations en cours.

Cette frontière est en pleine forêt amazonienne, au cœur de cette immense profusion végétale où les chemins sont essentiellement des cours d’eau, et où les grands fleuves délimitent naturellement des territoires.

René Nouailhat est spécialiste d’historiographie du christianisme. Il a fondé l’Institut de formation à l’étude et à l’enseignement des religions au Centre universitaire de Bourgogne, à Dijon. Son dernier livre paru : Enseigner le fait religieux, un défi pour la laïcité, Nathan, 2004.

LES FRONTIÈRES DU VIVANT

Le minéral et le vivant par Jean-Paul Poirier

Dans mon enfance, un petit jeu de société consistait à faire deviner à un joueur le nom d’un être choisi, en son absence, par le reste du groupe. La première des questions successives par lesquelles le joueur s’approchait de la réponse était traditionnellement : « Animal, végétal ou minéral ? » Rien qui tombe plus sous le sens que la distinction entre le règne Minéral et celui du Vivant, Végétal ou Animal ; en règle générale, sans qu’il soit besoin d’être savant, tout un chacun est capable de classer correctement un objet naturel. Toutefois, les choses n’ont pas toujours été aussi simples… et à y regarder de plus près, peut-être même de nos jours, pourrait-on se poser quelques questions sur l’imperméabilité des frontières entre les règnes (1).

Jean-Paul Poirier est membre de l’Institut, physicien émérite de l’Institut de Physique du Globe de Paris, directeur du département des géomatériaux, conseiller scientifique au Commissariat à l’Énergie Atomique. Dernier livre paru : La Terre, mère ou marâtre ?, Flammarion, 1998.

La chute du mur entre les espèces par François-Joseph Lapointe

« Qui dira où commence et où finit l’individualité, si l’être vivant est un ou plusieurs, si ce sont les cellules qui s’associent en organisme ou si c’est l’organisme qui se dissocie en cellules ? » Henri Bergson, L’Évolution créatrice.

L’origine des espèces de Charles Darwin ne contient qu’une seule figure : un arbre phylogénétique qui illustre sa théorie de la descendance avec modification ; une représentation fictive de la radiation évolutive d’un genre hypothétique qui a servi à la formation, voire à l’endoctrinement, de plusieurs générations de systématiciens ; un diagramme lithographique apparaissant à la page 117 de la première édition du livre et qui, encore aujourd’hui, fait l’objet de nombreux débats.

Tout biologiste sait comment « lire » une phylogénie. La racine, à la base de l’arbre, représente l’origine de toutes les espèces, qu’elles soient vivantes ou fossiles. Les branches qui se subdivisent illustrent la séparation des différentes lignées – c’est le processus de spéciation ou de « création » de nouvelles espèces à partir d’une espèce parentale. Les feuilles, au bout des branches, sont tantôt des espèces contemporaines, tantôt des espèces éteintes. L’enracinement impose une direction à un arbre, du bas vers le haut (ou l’inverse pour les représentations de phylogénies enracinées dans le ciel), des ancêtres vers les descendants, un tracé à sens unique avec de nombreux culs-de-sac – la fin d’une lignée, son extinction. La multiplication des rameaux à partir d’un tronc commun reflète la divergence des espèces. Cette divergence même est à l’origine de la diversité biologique – la biodiversité moderne.

François-Joseph Lapointe est Ph D en sciences biologiques, université de Montréal (1992). Chercheur postdoctorant, University of Wisconsin Zoological Museum, USA (1992-1994). A publié quatre-vingts articles scientifiques et dirige actuellement le Laboratoire d’écologie moléculaire et d’évolution (LEMEE) à l’université de Montréal. En 2009, il était chercheur invité au Muséum national d’histoire naturelle à Paris.

Frontières animales par Pierre d’Huy

Des espaces limités par des frontières, la nature n’en est pas avare. Selon qu’on va jouer de la focale vers l’avant ou vers l’arrière, le monde animal ne livre en réalité qu’une succession d’espaces délimités, à commencer par celui, lisible et circonscrit, de la membrane de chacune des milliards de cellules de ses êtres vivants. La description de la frontière naturelle, c’est d’une certaine façon la description basique de la limite de l’identité de ses entités. C’est bien parce que cette chose ne se confond pas avec son voisinage, parce qu’elle est délimitée, qu’il devient possible de la détecter, puis de la définir en la dénommant. Ce faisant, toute frontière crée du lieu, du lien, du langage.

Pierre d’Huy est consultant international en management de l’innovation et maître de conférences associé à l’université Paris IV-Celsa Sorbonne. A publié : L’Imagination collective, Éditions Liaisons sociales, 2007.

Le corps, nouvelle frontière par Françoise Gaillard

« Le corps, déjà entraîné dans les métamorphoses par l’action conjointe des technologies du vivant et des autres, pourrait ne plus être la seule manifestation d’une présence humaine sur une terre où auraient surgi des doubles biologiques : les clones, des doubles techniques : les humanoïdes et des « multiples » immatériels issus du monde virtuel. » Georges Balandier

Connaissez-vous ArtClone ? C’est un magasin de modifications corporelles assistées par le génie génétique. Sur son stand virtuel, des brochures publicitaires proposent différents services à grand renfort de slogans racoleurs. Xénogreffes : l’esthétique moléculaire pour changer votre apparence. Retexturage : large choix de textures épidermiques et capillaires. Recombination interespèces : hybridez-vous avec vos animaux préférés (1) !

Françoise Gaillard est philosophe, enseigne à l’université Paris VII, est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Son dernier livre paru est Diana Crash, Descartes et Cie, 1999.

Les terres promises d’Amos Gitaï. Entretien avec Pierre-Marc de Biasi

Ton travail de cinéaste s’est transformé, pendant les années 80, ici, en France dans la période où tu as dû vivre hors des frontières d’Israël. C’est la période où tu es passé d’une recherche sur le documentaire à ce qu’on a appelé les « fictions d’exil ». Toi qui es né en Israël, après 48, tu as fait l’expérience forcée de la diaspora en étant rejeté de ton pays : une expérience qui coïncide avec un tournant majeur dans ton travail puisque c’est à ce moment-là que tu as franchi la frontière du genre pour devenir réalisateur de fictions, même si tu n’as pas abandonné le film documentaire.

Oui. Je me suis installé en France après la première guerre du Liban. En bon Juif, je me suis laissé transporter vers d’autres frontières par les grandes vagues de l’histoire. Jusqu’en 1982, en Israël, j’avais surtout travaillé pour la télévision, dans le domaine du film documentaire ou de la vidéo expérimentale. Le documentaire House, qui suivait l’histoire d’une maison palestinienne investie par des Israéliens, m’avait attiré pas mal de critiques en 1980, mais quand j’ai fait Jounal de campagne, en 1982, pendant et après la guerre du Liban, l’hostilité à mon travail et à certaines réalités que je voulais évoquer au sujet du Moyen-Orient est devenue si forte que j’ai dû m’en aller. Les gens m’ont clairement expliqué que je n’avais plus rien à faire en Israël. C’est cette pression qui m’a amené ici, en France, pour ce que je croyais être au départ une simple parenthèse d’un ou deux mois, et qui a finalement duré sept ans. Ma femme Rivka a été un compagnon de route formidable : elle a accepté d’être déracinée et réenracinée ici, puis à nouveau déracinée et réenracinée quand on a quitté la France pour revenir en Israël, en 1993… Et puis il y a eu la seconde guerre du Liban, et me revoilà en France… Ce genre d’expérience se traduit toujours par une sorte d’extension de tes origines et de tes virtualités : on te retire quelque chose de charnel, tu dois te refonder, mais tu y gagnes aussi en énergie et en compréhension. L’exil, c’est un dialogue, pas toujours facile à vivre moralement et intellectuellement, mais nécessaire et fécond. De toute façon, dans certaines circonstances, il faut savoir dire non et partir, sinon tu perds ton identité. Mais c’est compliqué. Israël est un pays que j’aime et qui me gêne, c’est un territoire qui m’intéresse. Donc, c’est bien en France que je me suis mis à la fiction, mais, à un certain moment, j’ai décidé de poursuivre ce travail en Israël.

Pierre-Marc de Biasi est directeur de recherche au CNRS et de l’ITEM, président du Conseil scientifique de l’IMEC et producteur délégué à France Culture. A réalisé plusieurs films pour Arte et le Centre Pompidou. Il a reçu en 1989, le Prix de la critique de l’Académie française pour Carnets de travail de Gustave Flaubert, Balland. Son dernier livre paru : Gustave Flaubert, Une manière spéciale de vivre, Grasset.

SALUT L’ARTISTE

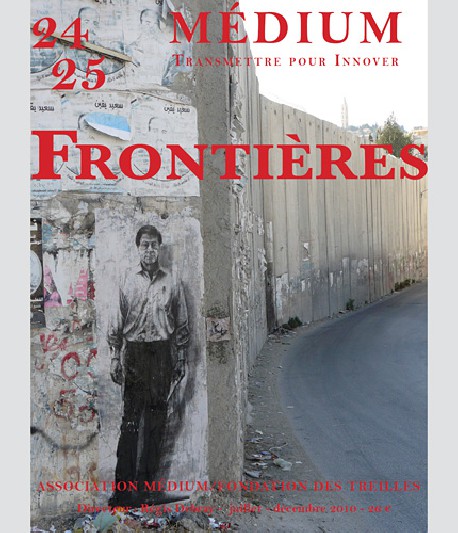

Ernest Pignon-Ernest : Le perce-muraille

Avec Ernest Pignon, même les « murs de sécurité » ne sont plus en sécurité. Il les prend à leur propre jeu : d’un pan de béton brut, il fait un panneau d’exposition. Faits pour nous empêcher de voir ce qu’il y a derrière, il s’en sert pour nous faire voire ce qu’ils auraient voulu nous cacher : des hommes, connus ou inconnus ; des martyrs oubliés ; des corps dans toutes les positions. Feintés, enfoncés, les murs. Qu’ils veuillent nous boucher l’horizon en Afrique du Sud, en Palestine, à Paris ou à Naples, murailles décrépies, pan coupé, trumeau en ruine, ou barrage flambant neuf, ils n’auront jamais le dernier mot. Un judoka de l’image-symbole pour qui il n’y a pas de bâillon de pierre qu’on ne puisse soulever, pas de no man’s land dont on ne puisse faire gicler l’ombre d’un disparu, tel un remords enfin avoué : Maurice Audin à Alger, Mahmoud Darwich à Jérusalem, le malade du Sida à Johannesburg, l’expulsés avec son baluchon à Paris, la Vierge du Caravage à Naples.

LA FRONTIÈRE AU DÉFI DU RÉSEAU

Entrouvert : périmètres de la personne en hypersphère par Louise Merzeau

Derrière le fantasme du sans-frontiérisme, on trouve souvent le postulat que l’hypersphère serait l’ennemie de la frontière. L’image d’un « lissage universel par le Net, équidistance de tout et de tous » (Régis Debray), domine les représentations. Non seulement parce que le réseau enjambe techniquement les distances, les législations et les langues. Mais, plus fondamentalement, parce que l’idéologie médiatique suspendrait les démarcations entre communication et savoir, public et privé, réel et virtuel, etc. Cette antienne, qu’on retrouve sous la plume des plumitifs, sous le clavier des journalistes et sous l’écran tactile des dirigeants de Facebook, mérite qu’on s’y attarde, pour départager les moulins des véritables objets à combattre.

« Habiter le réseau comme un monde » est certes autre chose que « mettre le monde en réseau ». Mais justement, qu’est-ce que c’est ? De quoi est faite la peau de l’animal numérique, quels sont les contours de l’individu connecté et qu’en est-il exactement de ce brouillage des frontières entre public et privé qui sert d’étendard aux discours sur la société de la transparence ?

Louise Merzeau est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense et membre du laboratoire CRIS (Centre de recherche en médiation des savoirs). Elle poursuit parallèlement une activité de création photographique et numérique, sur des thèmes qui croisent ceux de sa recherche (traces, mémoire, supports...).

Les murs de l’argent par Charles-Henri Filippi

« Sans territoire pas d’échappée, sans échappée pas de territoire », Régis Debray.

Dans la montée du capitalisme financier, c’est bien l’échappée – hors de la frontière et de la règle – qu’avant tout nous percevons. Mais, si la frontière n’est, in fine, que ce qui unit et sépare, forme une identité et délimite un pouvoir, l’universalisme du marché ne serait-il alors qu’une apparence, un nuage de fumée qui dissimule transitoirement à nos yeux les nouvelles frontières du monde qui se construit ? Quand une frontière semble s’effacer, n’est-ce pas tout simplement qu’une autre émerge, peut-être moins visible, mais plus déterminante, créant de nouvelles solidarités et de nouvelles exclusions, cristallisant de nouveaux rapports de forces ? C’est cette idée du mouvement et de la mutation de la frontière qui doit guider pour essayer de déceler, au-delà d’un « sans-frontiérisme » de façade, les barrières nouvelles que construit la société de marché, autant que celles qu’elle brise ou prétend briser.

Charles-Henri Filippi, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, commence sa carrière à l’inspection des Finances (1979-82), avant de devenir membre du cabinet du ministre du Budget (Laurent Fabius), puis du ministre de l’Économie (Jacques Delors). Il est nommé président-directeur général d’HSBC France en 2004. En 2008, il fonde Alfina, société de conseil en investissement, qui se rapproche de Weinberg Capital Partners en 2009.

La ville sans rempart par Philippe Vuaillat

Il nous aura fallu plusieurs millions d’années d’équilibre sur notre branche du grand arbre de l’évolution pour passer du nid aux premiers essaims un peu sophistiqués qu’on appellera « villes ».

La vie collective (en grottes, camps, villages puis villes) a, depuis quarante à cinquante mille ans, accéléré l’invention, la production et la diffusion d’outils de médiation dans l’espace et dans le temps. Depuis cinq à sept mille ans (les premières villes, à peine 1/1000 du temps de notre espèce), ces outils ont été constamment améliorés par les « improductifs » (au sens de food production) que le développement d’une agriculture capable de surplus permit alors de nourrir « en ville » : gouvernants, religieux, scribes, négociants, guerriers, mathématiciens, astronomes, ingénieurs, artistes, etc.

Philippe Vuaillat est actuellement chargé de missions à la direction générale d’une société d’ingénierie du groupe Caisse des dépôts : développement de la compétence ferroviaire et urbaine au sein de la filiale espagnole ; missions de conseil (Réseau ferré de France, transports de la généralité de Catalogne). Administrateur de la société Transitec (Lausanne), bureau d’ingénierie spécialisé dans la mobilité, l’urbanisme et l’aménagement des territoires.

Le patrimoine illimité par Michel Melot

L’instauration par l’Unesco d’un patrimoine culturel mondial, en 1972, consacre le postulat selon lequel l’humanité a des intérêts et des biens communs. Les biens communs de l’humanité – qu’il s’agisse de l’atmosphère, du Pôle Sud, de la Lune ou des bancs de poissons qui ignorent les frontières des eaux territoriales – ne cessent de poser problème aux juristes, confrontés à ce paradoxe d’un bien sans propriétaire. Pour reconnaître le caractère commun de ces biens et apprendre à les gérer comme tels, encore faudrait-il que l’humanité puisse être considérée comme une collectivité de plein droit. Or, s’il est certain que l’humanité a des intérêts communs, au moins celui de sa survie – que nous rappellent avec de plus en plus d’insistance les écologistes (« Sauvons la planète » est devenu un slogan) –, elle n’en forme pas pour autant une collectivité ordinaire par ce seul fait qu’elle serait la seule à ne pas avoir de frontière. Une telle collectivité sans altérité n’est-elle pas monstrueuse, ou, à tout le moins, utopique ? Comment caractériser une personnalité qui n’a pas d’alter ego ? N’ayant pas d’extérieur, elle n’a pas de concurrent, pas d’ennemi déclaré, et, pis encore, elle n’a pas de chef : une collectivité sans chef peut-elle se gouverner elle-même ? Y a-t-il un patrimoine sans pater ? Longtemps un dieu providentiel a joué ce rôle. Hélas, les dieux sont trop nombreux, même au sein des monothéismes. L’ONU semble le candidat le plus acceptable, même si d’autres instances internationales fleurissent : OMC, OMPI, TPI, ONG…

Michel Melot est ancien élève de l’École des chartes. Il a été conservateur au département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale, puis directeur de la Bibliothèque publique d’information du centre Pompidou et président du Conseil supérieur des bibliothèques. A été chargé de l’Inventaire général du patrimoine au ministère de la Culture. Dernier livre paru : Daumier. L’art et la République (Les Belles Lettres, 2008).

Je les aime, je les déteste par Gilles Lapouge

Sur plusieurs d’entre nous, j’ai un avantage. Je ne suis ni un universitaire, ni un scientifique, ni un savant. Je n’ai pas de « surmoi » culturel. Je peux me balader dans mon exposé à ma guise, en empruntant des chemins d’ombre et des frontières mal gardées. Le plus agréable, c’est que je peux me surprendre moi-même en découvrant, au hasard de ma randonnée, des paysages que je ne connaissais pas.

De ces frontières, je voudrais traiter comme d’un roman, ce qui m’autorise à me contredire moi-même. N’est-ce pas là une des commodités de l’art romanesque ? Il ne connaît pas le principe de non-contradiction. Il consacre trois cents pages à montrer que son héros est méchant et gentil, qu’une femme est laide comme la Bérénice d’Aragon et belle comme la Bérénice d’Aragon. Je veux expliquer par là que les frontières, je les aime et je les déteste. Je voudrais me délivrer de leur loi, et si elles s’effacent, je crie « au secours ».

Gilles Lapouge a été rédacteur économique au Brésil de O Estado de São Paulo, puis a collaboré à Combat, Le Monde, Le Figaro littéraire et à « Ouvrez les guillemets ». Depuis 1956, il est correspondant européen du journal brésilien O Estado. Derniers livres parus : La Légende de la géographie, Albin Michel, et La Maison des lettres, Phébus, 2009.

TROUBLES DE L’IDENTITÉ

Bricolages identitaires par Paul Soriano

On ne naît pas femme, on le devient (Simone de Beauvoir)

Deviens ce que tu es (Nietzsche)

En être ou ne pas en être ? Comment définir et délimiter une « identité », sexuelle, ethnique, nationale ou religieuse ? Quel rapport entre ces formations sociales aux frontières incertaines et l’identité d’un sujet, ce qu’il est ou ce qu’il devient, à travers ses appartenances, allégeances et dissidences ? Si les marqueurs identitaires exhibent une soumission au collectif, un sujet sait en jouer dans sa quête de distinction.

« Identité » fait partie de ces mots troublants qui évoquent quelque chose et son contraire, le même et le tout à fait singulier, à nul autre pareil. De surcroît, les mots qui la disent empruntent le plus souvent au collectif (ethnique, culturel, religieux, national…) ou à un rôle social : citoyen, professionnel, syndicaliste… Si bien qu’on se distingue en faisant comme les autres. Le rapprochement avec la mode s’impose, d’autant que la consommation contribue désormais à l’offre de marqueur, identitaires. Et c’est donc en multipliant les allégeances que l’on tend vers l’unique. Le choix est vaste, entre formations identitaires concentriques (Français, Breton, l’une spécifie l’autre) et formations disjointes ou sécantes (Français et musulman). Les migrations, les conversions, la chirurgie, la psychanalyse et toutes sortes de prothèses atténuent les distinctions entre identité reçue (ou subie), choisie et, désormais, consommée.

Paul Soriano, après avoir dirigé un institut de prospective, est actuellement chargé de mission à la direction de la stratégie du groupe La Poste.

Frontières de l’universel par Maurice Sachot

Trois régimes culturels majeurs sont actuellement en conflit dans l’espace français. Le premier est bien antérieur à la création de la nation française, puisqu’il s’agit de la christianité. Le deuxième est spécifiquement français et a pris forme avec la Révolution française, le républicanisme laïque. Le troisième, s’il a des origines fort lointaines, cherche seulement maintenant à s’imposer : le libéro-capitalisme dans sa version européenne, la plus radicale. Ces trois régimes culturels sont également des régimes de vérité et prétendent à l’universel, c’est-à-dire englober l’humanité tout entière et chaque individu en particulier. A priori, ils n’ont ni frontière externe – ils se veulent coextensifs à l’humanité –, ni frontières internes – ils pénètrent jusqu’au plus intime du sujet. Sont-ils pour autant tous trois totalitaires ? N’y a-t-il aucune frontière qui ne vienne sauvegarder la liberté des personnes, individuellement et collectivement ?

Maurice Sachot a été directeur de l’UFR de philosophie, linguistique, informatique et sciences de l’éducation à l’université Marc-Bloch de Strasbourg. Derniers livres parus : Quand le christianisme a changé le monde, I. La subversion chrétienne du monde antique, Odile Jacob, 2007, L’Invention du Christ. Genèse d’une religion, Odile Jacob, « Le champ médiologique », 1998.

Inventer des frontières par Nathalie Heinich

En avril 1997, je proposai à Jean de Loisy, qui était alors chargé de la mission pour la célébration de l’an 2000, le projet dont on trouvera le texte ci-dessous. Il m’avait été inspiré par l’enquête que je venais de mener sur l’art contemporain, et qui m’avait sensibilisée à la question du jeu avec les frontières, constitutive de ce genre de l’art puisqu’il n’y a pas d’ » art contemporain » sans mise à l’épreuve des frontières de l’art telles que les conçoit le sens commun. J’en avais retiré la certitude de la nécessité des frontières : d’abord, parce qu’on ne peut « jouer » avec elles que si elles existent ; ensuite, parce que la virulence des réactions face à leur transgression met en évidence, a contrario, l’importance qu’elles revêtent pour un grand nombre de gens.

Nathalie Heinich est sociologue, directeur de recherches au CNRS. Dernier livre publié : Pourquoi Bourdieu, Paris, Gallimard, 2007.

Un genre frontalier : le documentaire par Karine Douplitzky

Il faut attendre plus de vingt ans après la naissance du cinéma pour que soit comblé le no man’s land entre la fiction, héritée des spectacles de magie, et les actualités, enfantées par les frères Lumière. Le documentaire s’installe alors dans cet entre-deux, inconfortable mais privilégié, qui sépare l’imaginaire de la réalité. Plus encore, le documentaire fait frontière par sa double mission, restituer la vie et faire œuvre, fleurtant d’un côté avec l’empreinte de la réalité, de l’autre avec un langage cinématographique, donc du symbolique. Paradoxe que soulignera Pierre Miquel à propos du documentaire historique : « Quand vous faites de l’histoire, vous cherchez la vérité. Quand vous faites du spectacle, vous cherchez à plaire. Vous ne pouvez pas chercher à plaire en cherchant à être vrai ! » Pourtant si, le documentaire cherche à relever ce défi ! On évacuera toute tentative de définition du genre documentaire qui se veuille définitive. S’il puise sa légitimité étymologique dans le mot « document », il ne se définit certainement pas par sa conformité au réel, mais plutôt par une forme de justesse du projet de transposition de la réalité. D’ailleurs, en anglais, il est défini en creux : non fiction cinema. Pas plus de vérités en documentaire qu’en fiction, car l’image traduit autant qu’elle trahit. Nombre de fictions ont l’ambition de faire vrai (le cinéma de Cassavetes, Rosselini, Kiarostami, etc.), et, inversement, les documentaires empruntent à la fiction des formes de narration. On parlera au mieux, pour le définir, d’un « pacte de vérité » passé entre le réalisateur de documentaires et son spectateur – c’est-à-dire d’une morale personnelle du filmeur qui s’engage à transmettre des propos justes à son public, sans trahir ceux qu’il filme. Autrement dit, seul un dispositif d’énonciation global, qui prend en compte la relation filmeur-filmé-spectateur, ainsi que le contexte critique de projection du film permettent d’élaborer une taxinomie. La frontière est cette zone de foisonnement des représentations sans solution de continuité, où s’établit une gradation des objets, des plus réalistes aux plus « mis en scène ». La question de la vérité reste toutefois au cœur de cet enjeu de frontières symboliques. Le documentaire dépasse les faits (qui ne font pas vérité en soi) et incite son public à interroger les intentions du filmeur : « Ce que je vois, est-ce bien vrai ?… non pas juste une image, mais une image juste ? » Selon le contexte historique et technologique, le documentaire joue avec les limites du genre et permet d’observer les fluctuations de nos régimes de croyance.

Karine Douplitzky est scénariste et réalisatrice de films documentaires. L’un des derniers documentaires réalisés : Viaduc de Millau, 2005. Dernier livre publié : Mathématiques, Nathan, 2007.

Portes et fenêtres. Pour un discours de la méthode afin de bien conduire sa maison. Par Robert Damien

L’homme est un être maisonnable. Il n’est vraiment devenu humain que doté de maison et ne le reste que de demeurer. Il est de multiples formes de maisons, et on en peut changer, et c’est cette transformation dont l’histoire fait la narration. La bibliothèque nous en livre les récits par lesquels l’humanité raconte combien multiples sont les maisons qui l’ont changée. Montaigne réclamait un « chez soi où être à soi », un domicile fixe, un dedans bien dissimulé, fermé au regard, étanche et impénétrable. Nous en avons tous la nostalgie, l’espoir vain de faire retour à l’âge utérin du cocon maternel. Portes closes et fenêtres fermées d’une bénéfique opacité pour ainsi pouvoir cultiver une inviolable subjectivité, bien recluse dans ses murs, ses rideaux (de fer), ses huisseries infranchissables.

Robert Damien est professeur de philosophie politique et éthique à l’université Paris X-Ouest-Nanterre-la Défense. A publié : Bibliothèque et État, PUF 1995, De La grâce de l’auteur, Encre marine, 2001, et Le Conseiller du prince de Machiavel à nos jours, genèse d’une matrice démocratique, PUF, 2004.

L’humanité en partage par Daniel Bougnoux

La question de la frontière n’est pas seulement géopolitique, ce concept a d’intéressantes implications médiologiques, qui touchent à la logique du milieu, du monde propre, et à quelques notions connexes. Le point de départ le plus évident est qu’il faut des frontières, pour l’individu comme pour le collectif, et notre colloque à cet égard prolonge « le nouage du nous » : selon quels modes un collectif peut-il se clore, et comment cette clôture est-elle pourvoyeuse de consistance et d’identité pour le je autant que pour le nous ? Le b.a.-ba de toute morale est aussi une donnée de base de l’anthropologie : la clôture du vivant est ontologique, on ne persévère dans son être qu’à travers une forme définie, nettement circonscrite et identique à elle-même au fil de ses transformations. L’ubris, la démesure ou le débordement de l’individu hors de ses limites furent donc pointés dès la philosophie ou le théâtre grecs comme la faute par excellence ; être sage, c’est connaître ou se donner des frontières. Malheur aux individus hors limites ou, comme on dit en psychiatrie, border-line, malheur aux peuples sans frontières (ou aux frontières mal tracées et mouvantes, Pologne, Cambodge, Palestine et Israël…) ! Au niveau de l’ontogenèse, les psychanalystes ont décoré cette vérité élémentaire du terme de castration primaire, dont participe l’institution symbolique qui dit à chaque enfant qu’il n’est pas tout, qu’il s’arrête là où commence l’autre… Cette imposition du symbolique, d’abord fatalement frustrante, est ensuite intériorisée par chacun comme négation féconde, interdiction vitale (à moins de tomber dans la psychose ou la perversion). Pour l’individu comme pour le groupe, la frontière contient la violence (nous aurons à préciser l’étrange logique de ce containment).

Daniel Bougnoux est professeur émérite à l’université Stendhal de Grenoble.

La frontière public-privé par Maryvonne de Saint Pulgent

Au nombre des spécificités françaises, dont nous aimons autant nous glorifier que nous fustiger, je mettrais volontiers la frontière public-privé, au sens de « secteur public » et « secteur privé ». Pour mesurer sa force symbolique, pensons à la bataille parlementaire de 1981 sur les nationalisations et à la conviction de leurs partisans qu’elles faisaient passer la France « de l’ombre à la lumière ». Pour étayer son rôle dans l’identité nationale, pensons à la fréquence des défilés sur le thème de la « défense du service public » et à leur popularité, et pas seulement chez les fonctionnaires. Pour comprendre qu’elle ne va pas de soi, regardons les États-Unis, qui retiennent plutôt l’opposition « profit-non profit », dont j’ai dit ailleurs qu’elle est plus pertinente dans certains domaines, la culture notamment.

Maryvonne de Saint Pulgent, conseiller d’État, concilie sa formation de juriste et de musicienne (premier prix de piano au Conservatoire). Elle a été directeur du patrimoine de 1993 à 1997 et préside aujourd’hui l’Opéra-Comique et la fondation de Treilles. Son dernier livre paru : Le Gouvernement de la culture, Gallimard, 1999.

Comité de rédaction :

Directeur : Régis Debray

Rédacteur en chef : Paul Soriano

Secrétariat de rédaction : Isabelle Ambrosini

Comité de lecture : Pierre-Marc de Biasi ; Jacques Billard ; Daniel Bougnoux ; Pierre Chédeville ; Jean-Yves Chevalier ; Robert Damien ; Robert Dumas ; Pierre d’Huy ; Michel Erman ; Françoise Gaillard ; François-Bernard Huyghe ; Jacques Lecarme ; Hélène Maurel-Indart ; Michel Melot ; Louise Merzeau ; Antoine Perraud ; France Renucci ; Monique Sicard.

Recently viewed items