Aucun produit

Produit ajouté au panier avec succès

Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.

Essais & Documents

- Nouveautés

- Catalogue d'exposition

- Sélection Fêtes

- Prix réduits

- Idées Cadeaux

- Editions Bilingues & inter.

- Livres d'art pour enfants

- Histoire de l'Art

- Peinture

- Architecture

- Sculpture

- Dessin Gravure

- Photographie

- Art contemporain

- Arts Décoratifs Design

- Techniques des Arts

- Critique

- Beaux livres

- Civilisations

- Revues partenaires

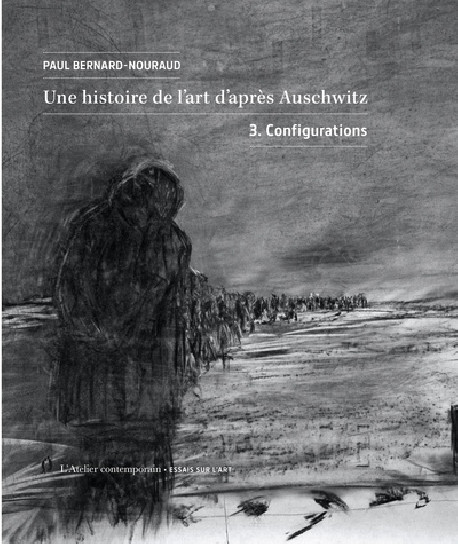

Une histoire de l’art d’après Auschwitz - Configurations, Volume 3

Le troisième et dernier tome d’Une histoire de l’art d’après Auschwitz examine les multiples voies à travers lesquelles les artistes contemporains représentent la figure humaine dans le sillage de l’événement.

Expédié sous 3 à 6 jours

| Référence | 9782850351785 |

| Artiste-Genre | Essai sur l'art |

| Auteur(s) | Paul Bernard-Nouraud |

| Editeur(s) | Atelier Contemporain |

| Format | Ouvrage broché |

| Nb. de pages | 648 |

| Langue | Français |

| Dimensions | 200 x 160 |

| Date parution | 2025 |

Ce troisième volume d’Une histoire de l’art d’après Auschwitz fait suite à deux autres publications : Figures disparues et Figures disparates.

À bien des égards, cette vaste étude se veut aussi une contre-histoire de l'art, une relecture critique des fondements de la modernité artistique et une généalogie de l'art contemporain.

Ce troisième tome s’efforce de montrer comment et par quelles voies les figures disparues ont pénétré nos imaginaires collectifs et remis en cause les fondements théoriques de la figuration elle-même.

Ces configurations se caractérisent par des œuvres qu’on qualifie en premier lieu de mémorieuses, c’est-à-dire qui entretiennent avec la mémoire de l’événement un rapport qui peut être indirect sans être oublieux pour autant. L’enjeu de ce chapitre premier est de rappeler que « d’après » ne signifie pas que les œuvres issues d’Auschwitz soient rivées à l’événement, mais au contraire qu’elles en dérivent jusqu’à se configurer avec d’autres événements (par exemple la Guerre d’Algérie) ou d’autres situations qui peuvent être internes à l’histoire de l’art (l’avènement de la performance, de l’installation, etc.). Il n’en demeure pas moins que les œuvres d’après Auschwitz provoquent une série de clivages à l’intérieur des modalités traditionnelles de la configuration artistique. Le chapitre 2 en examine successivement trois manifestations : 1° ces œuvres obéissent à une logique de trace et non plus de tracé ; 2° elles font appel à un mode de figuration allusif qui les distingue du registre allégorique traditionnel ; 3° elles substituent à la figure générique de la métaphore celle de l’hypotypose. Ces clivages renouvèlent par conséquent profondément les structures de configuration des imaginaires collectifs. En consacrant ce troisième et dernier chapitre à ces sujets, on cherche à faire travailler cette apparente contradiction qui fait que l’art contemporain se souvient en réalité, dans ses formes mêmes, de ce qu’il a oublié thématiquement, c’est-à-dire d’Auschwitz. L’hypothèse que l’on formule est que ce phénomène démontre à la fois la prégnance de l’événement et ses modalités de diffusion. La notion qui permet de rendre compte de cet oubli souvenu structurant est celle de l’habitus, telle qu’elle a été théorisée en histoire de l’art puis en sociologie. C’est sous ce rapport aux habitus visuels que se conclut Une histoire de l’art d’après Auschwitz.

Produits déjà vus